|

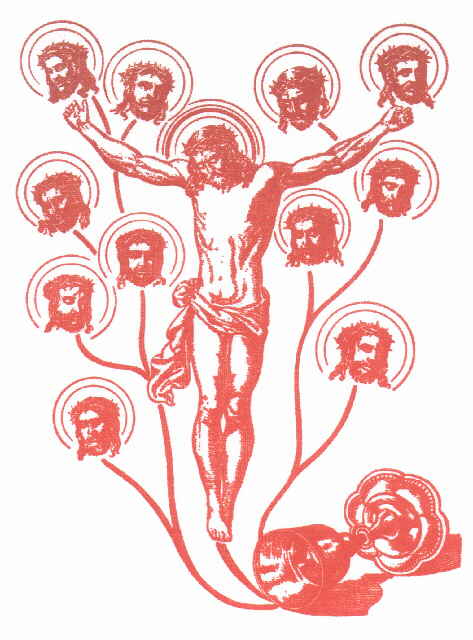

der Wallfahrt zum "Hl. Blut" zu Walldürn um 1330

Das Bild zeigt einen Druck wie das Wunder in vielen Schriften überliefert wird. |

|

Das Bild zeigt eine Kleinformatigen Gouache vom großen Wandbild im Chor der Basilika:

Das geschehen des Wunders nach Joseph Scheubel von 1727 |

Pfarrer Hoffius fasste bei der Erneuerung der Wallfahrt im Jahre 1589 das Geschehen auf lateinisch in folgende Worte: In Franken geschah durch Gottes Eingreifen ungefähr um das Jahr 1330 ein besonders bemerkenswertes Wunder des Hl. Blutes. In Dürn, oder auch Walldürn genannt, feierte im Heiligtum des Hl. Georg ein Priester namens Heinrich Otto das unblutige Opfer der Hl. Messe. Da er aber etwas nachlässig und unaufmerksam die so große Handlung vollzog, stieß er den schon konsekrierten Kelch um. Und siehe, sofort ergoss sich das Blut des Herrn über das darunter liegende Korporale. Die Weinsgestalt wurde so rot wie Blut, und wohin es floss, da formte es sich zu einem wunderbaren Bild: in der Mitte das Bild des Gekreuzigten, an den Seiten aber mehrere "Veronicae" - so heißen nämlich im Volksmund solche Abbildungen - die das Hl. Haupt Christi mit Dornen umwunden zeigen. |

|

Das Bild zeigt eine Kleinformatigen Gouache:

Der Priester Heinrich Otto versteckt das Wunderkorporale im Altarstein. |

Obwohl es nicht an Augenzeugen fehlte, verbarg der Priester in seinem Schrecken jenes Tuch, so wie es war, gezeichnet mit den genannten blutigen Bildnissen, im gleichen Altar, indem er einen Stein entfernte und das Korporale dahinter versteckte. |

|

Das Bild zeigt eine Kleinformatige Gouache von einem Wandbild in einer der Seitenkapellen der Basilika:

Die Beichte des Wunders nach Johann Anton Glantschnig von 1731 |

Als jener Priester zum Sterben kam, da bedrängte ihn seine Krankheit, mehr aber noch quälte ihn sein Gewissen wegen dieses Vergehens. Er wollte sterben. Aber etwas Unbegreifliches hielt seinen Tod auf. Da ging er in sich, bekannte seine Tat, nannte auch das Korporale und gab den Ort an, wo es verborgen lag. Darauf starb er. |

|

Das Bild zeigt eine Kleinformatige Gouache von einem Wandbild in einer der Seitenkapellen der Basilika:

Die Auffindung des Blutkorporales nach Johann Anton Glantschnig zwischen 1732 und 1751 entstanden |

Man fand alles so wie es der Priester Heinrich Otto bei der Beichte auf dem Sterbebett gesagt hatte, und die ganze Angelegenheit machte viel von sich reden. Und Gott mehrte die Kunde davon durch täglich neue Wunder. So kam es, dass schon ungefähr siebzig Jahre später die Behörden beschlossen, die ganze Angelegenheit genauestens zu untersuchen, um dann über das Ergebnis dem Papst zu berichten. |

|

Das Bild zeigt eine Kleinformatigen Gouache vom großen Wandbild im Chor der Basilika:

Die Ablassgewährung durch Papst Eugen IV. nach Joseph Scheubel von 1727 |

Als man im Jahre 1445 das Korporale nach Rom brachte und Papst Eugen IV. das Blutwunder mit der Gewährung eines Ablasses anerkannte, war das heute längst verblichene Abbild des gekreuzigten Heilandes noch darauf zu sehen, wie die noch vorhandene Ablassurkunde ausweist. Außerdem erwähnt dieses päpstliche Schreiben auch die "Veroniken", die die Gestalt des Gekreuzigten auf dem Korporale umgeben. Der Ablass konnte auf Oktav von Fronleichnam gewonnen werden. Das war der erste offizielle Walldürner Wallfahrtstag und sollte bis zum heutigen Tag deren Höhepunkt, der "Große Blutfeiertag" bleiben. |

Das Bild zeigt das Korporale-Schutztuch im Licht der ultravioletten Strahlen. |

Um das Jahr 1920 wurde ein weißes Schutztuch aus Leinen hinter dem Korporale befestigt. Als man nun am 23. März 1950 das Schutztuch mit einer Quarzlampe untersuchte, wurde auf ihm das Bild des gekreuzigten Heilands sichtbar. Fachleute sind der Ansicht, dass der vor Jahrhunderten eingetrocknete Wein, das Durchströmen des Lichtes so behindert, dass im Laufe von drei Jahrzehnten sich dieses Bild wie bei einem Foto auf dem Schutztuch abzeichnen konnte. |